Por Rafael Alfonso

Amenazaba con llover aquella tarde tranquila, y es que el verano estaba llegando a su fin. Sentado en una banca de la Alameda, él releía un compendio de poesía latinoamericana del siglo 20, tratando de encontrar, entre tantos, un poema del que no recordaba el autor ni el título. Sentada al otro extremo, estaba ella. Era claro que, aunque ambos ocuparan la misma banca, no había ninguna relación entre ellos, pues la mujer iba arreglada para salir de fiesta o para asistir a una cita. Vestía de blanco con zapatos altos, cargaba un bolso de mano y estaba perfectamente maquillada. Él vestía con el descuido propio de los hombres que leen poesía latinoamericana impresa, en plena era de los dispositivos móviles.

La Alameda lucía su habitual vivacidad. Entre boleros y vendedores de globos, raspados y palomitas, transitaban adultos y niños. Estos últimos, inquietos, corrían, platicaban de bulto lo acontecido en sus jornadas escolares o suplicaban por alguna golosina, provocando el desespero de algunos padres. Una fila eterna de taxis amarillos se alineaba frente al museo esperando en vano.

Ella tenía los ojos llenos de expectación, miraba todo aquello disimulando apenas su impaciencia. Tendría una cita, quizás. Su vestido blanco ondeaba con un aire suave que acariciaba su rostro y arrastraba algunas hojas sobre el piso de cantera. En algún momento, él se caló unos anteojos, más con el fin de evitar la entrada de polvo que de leer. De repente, los paseantes comenzaron a apurar el paso. Estaba por comenzar la lluvia.

Como suele suceder en estos casos, a pesar del atinado pronóstico del clima, a pesar de que la tarde se fue nublando tras una mañana soleada y a pesar de todos los demás indicios, la lluvia pareció tomar a la ciudad por sorpresa, excepto a él que traía consigo el paraguas. La gente corrió despavorida. Cada uno de los taxis fue ocupado en un abrir y cerrar de ojos desapareciendo en el acto, llevando a bordo a pasajeros que se daban a la fuga con rumbo desconocido. El hombre se preguntó a dónde irían con tanta prisa quienes hace apenas un minuto parecían pasear despreocupados. En fin.

La mujer del vestido blanco corrió a refugiarse bajo la marquesina de un puesto de revistas que estaba cerrado, pero la pequeña lámina parecía ayudar a empaparla más que a protegerla. En ese punto de la Alameda, antes llena, ahora ella era la única persona. Él, ya bajo el paraguas, alcanzó a verla mientras se disponía a ponerse a resguardo de la lluvia. Le dio pena. Después de tanto arreglo iba a terminar hecha una sopa bajo el aguacero tropical, así que volvió sobre sus pasos para llegar hasta ella:

—Venga— le dijo. Ella negó con la cabeza, instintivamente, pero al arreciar la tormenta, terminó por aceptar.

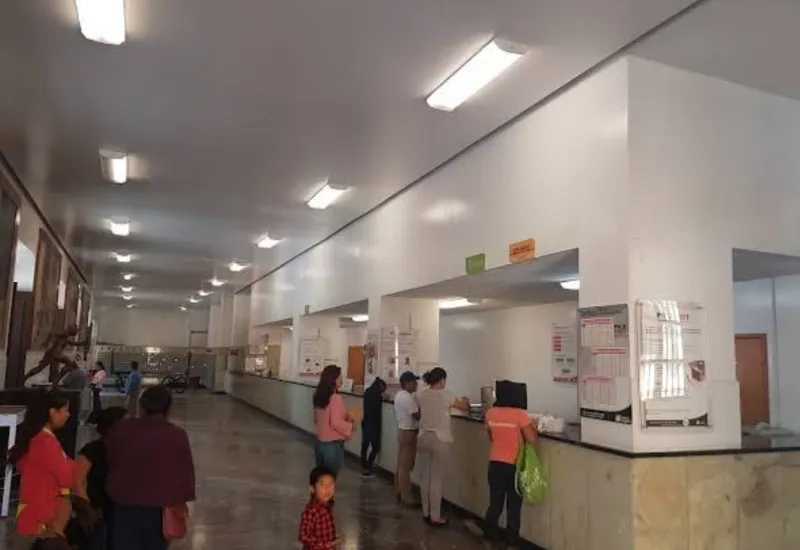

Protegidos por el paraguas, aunque no del todo, pues no evitaron mojarse los pies, caminaron juntos hasta la oficina de correos donde se refugiaron del aguacero con otras personas. Cerca, pero sin dirigirse la palabra. Mientras ahí estuvieron, los sonidos de la lluvia y de los truenos se mezclaron con el de los cláxones de los autos a los que el agua no dejaba avanzar.

Tras varios minutos, de repente, en una forma tan súbita como había comenzado, la lluvia cesó. Mientras él sacudía su paraguas lanzando diminutas gotas sobre un piso ya mojado, ella alcanzó a decir.

—Gracias — a lo que él respondió:

—No hay de qué.

Salieron de aquella oficina para tomar sus respectivos y distantes rumbos, donde vivieron felices para siempre.